みなさん、こんにちは。授精師の安藤 薫生です。

牛の解剖学第2弾ということで、今回は、「牛の首と肩まわり」をご紹介します。

大きな頭を支え、動きを司るこの部位を詳しく見ていきましょう。

❓ミニクイズ

牛と馬、首の構造がよりがっしりしているのはどっち?

A. 牛 B. 馬

答えはブログの最後で解説しています

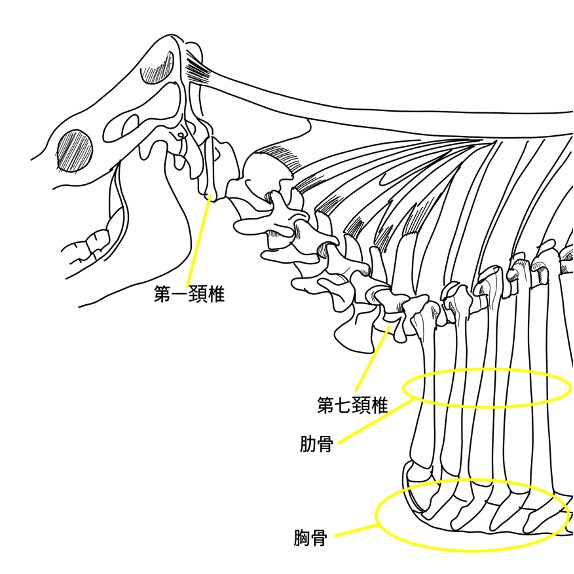

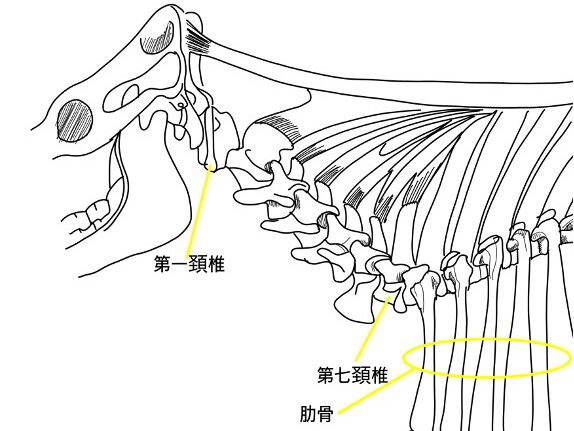

🦴 骨(頸椎・肩甲骨)

牛の首には、人間と同じく 7つの頸椎があります。これは犬や馬をはじめ、多くの哺乳類と共通しています。牛の頸椎は太くて丈夫で、重たい頭を支えながら草を食べるために下を向いたり、反対に遠くを見上げたりできるように工夫された構造になっています。肋骨は13対あり、人間(12対)より1本多いのが特徴です。

これらの肋骨の前側をつなぎとめているのが胸骨で、非常に強固な骨です。胸骨は前足の付け根ともつながっており、まるで土台のように体全体を支えています。

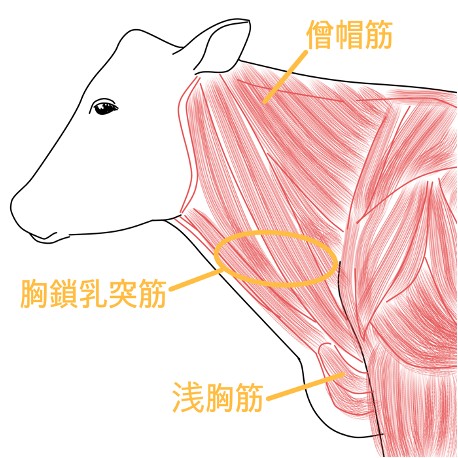

💪 筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋など)

首と肩には、僧帽筋や肩甲挙筋などの筋肉が発達しています。これらの筋肉は、頭の向きを変えたり、前足を動かしたりする際に活躍します。

さらに、牛の首を特徴づける筋肉として胸鎖乳突筋があります。首の側面を走るこの筋肉は、頭を左右に振ったり下に引いたりする動きに関わり、太く力強いラインをつくっています。

また、首から肩・背中にかけて広がる僧帽筋は、頭の位置を支えながら肩甲骨を引き寄せる働きがあり、重たい頭や大きな体をしっかり支えるために重要です。

前胸部に位置する浅胸筋も欠かせません。この筋肉は前足を胸に引き寄せるように働き、歩行や姿勢の維持を助けています。

さらに、共進会においても、これら首や肩まわりの筋肉の発達は評価の対象となります。筋肉の張りや厚みは、全体の体型の美しさや均整を示すポイントとなり、力強さや健全性をアピールする要素として重要視されます。

こうした筋肉の連携によって、牛は頭を自在に動かしながら草を食べ、力強く前足を踏み出すことができるのです。

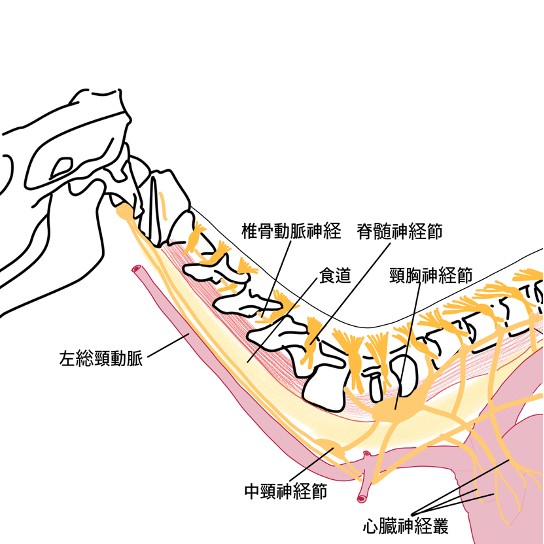

🧠 神経(頸神経叢など)

牛の首には、骨や筋肉だけでなく、多くの神経や血管が集まっています。これらは頭と体をつなぐ大切な通り道であり、呼吸や心臓の働き、さらには前足の動きなどに深く関わっています。

まず首の中央を走るのが 左総頸動脈です。これは心臓から出た血液を首や頭へと送り出す血管で、その近くを多くの神経が走っています。その一つが 中頸神経節です。これは交感神経の中継点で、首や胸、さらには心臓の働きにも影響を与えます。ここから枝分かれした神経は 心臓神経叢に合流し、心拍や血流の調整を行います。

また、首の骨の近くを走る 椎骨動脈神経は、椎骨動脈に沿って頭へと伸び、脳へ血液を送る仕組みに関わっています。

さらに、脊髄には 脊髄神経節が並び、ここで感覚の情報がまとめられます。牛が外の刺激(触覚や痛みなど)を感じ取れるのは、この神経節のおかげです。

首と胸の境目に位置する 頸胸神経節も重要です。ここは大きな交感神経の中継点で、首から胸にかけての広い範囲を支配し、特に心臓や肺の働きに影響を与えています。

🩺 役割

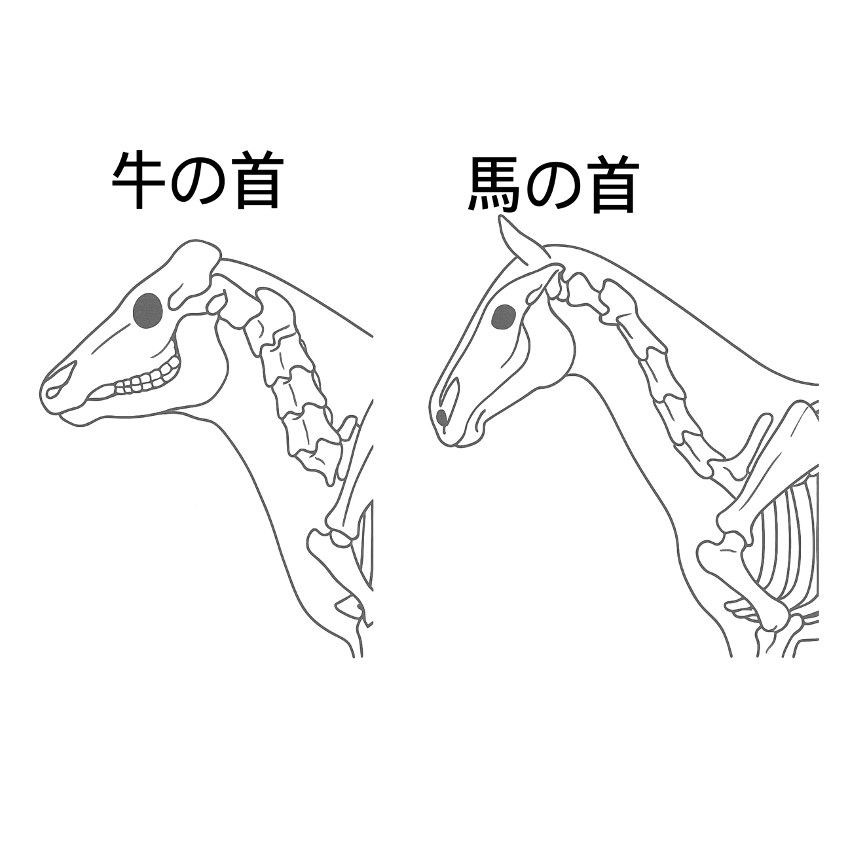

すでにご紹介した通り、首と肩は反芻時や頭を動かすときに重要な部位です。また、似たような草食動物である馬と比べると、牛の首はより太く短く、筋肉もがっしりしています。これは反芻により長時間頭を支える必要があるためと考えられます。馬は走行に特化しているため、よりしなやかな首と肩の構造になっており、役割の違いが骨格や筋肉の違いにも表れています。

さらに牛では、首や肩の筋肉が前足と胸郭をしっかり支える役割も担っています。大きな反芻胃を抱えた重い体を安定させるには、強固な首と肩の連携が欠かせません。一方で馬の首と肩は、速く走る際にしなやかにしなることで衝撃を逃がし、スピードを維持できる仕組みになっています。

大体のイメージはこのような感じです。

つまり、牛の首と肩は「重さを支える力強さ」、馬の首と肩は「走行に適したしなやかさ」へと進化しており、それぞれの生活様式に合わせた特徴がはっきり現れているのです。

❓ミニクイズの答え合わせ

牛と馬、首の構造でよりがっしりしているのはどっち?

A. 牛 B. 馬

→ 「役割」でご紹介したように、正解は「A. 牛」です!反芻に耐えるため、牛の首は馬に比べ太く筋肉質です。

今回は牛の大きな頭を支える首と肩についてご紹介しました。

この部位には動物種によって骨格が変化する理由が隠れていましたね。

次回は「胸部編」です。お楽しみに!

コメント