こんにちは。安藤 薫生です。

牛さん紹介シリーズの第3回目です。

今回は「牛の胃」をテーマにご紹介します。

前回の記事はコチラ

牛には、人間には無いすごい体のひみつがあります。

それが、「胃が4つある」ということ!

胃の働きを紹介する前に、まずは“反芻”についてご紹介します!

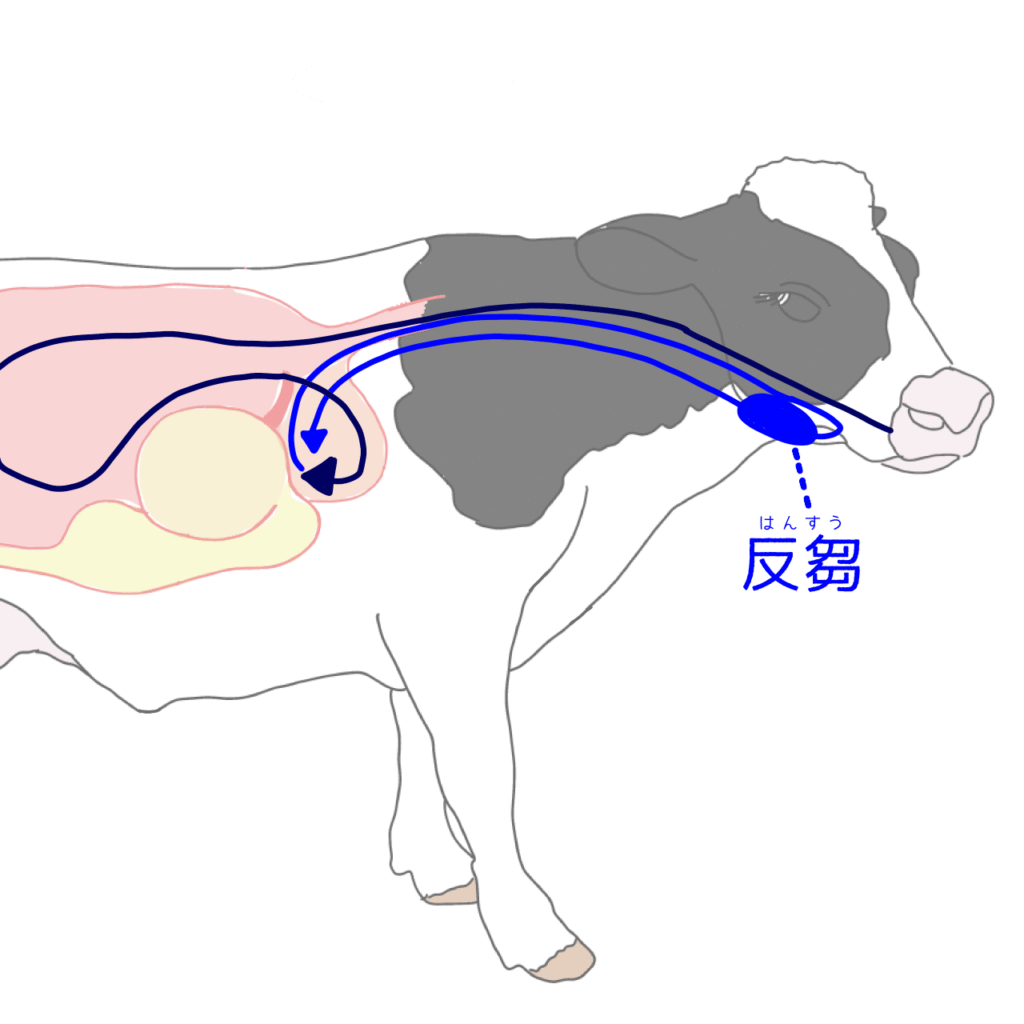

反芻

牛は一度食べた草を胃から吐き戻して、再び口の中で噛んで飲み込む“反芻”を行います。反芻を行うことで草が細かく砕かれ、胃内の微生物の働きを促進し、効率的に草から栄養を吸収することができます。

第二回目でご紹介したように、反芻は一日の間に何回も行われ、牛の生活の大部分を占めています。

ミニコラム:人も反芻する⁉

実は人間にも「反芻」って言葉はありますよね。それは「同じことを何度も思い返す」こと。頭の中でぐるぐる考えてる時、あなたも“反芻”してるかも?

ではここからは4つの胃について詳しく見ていきましょう。

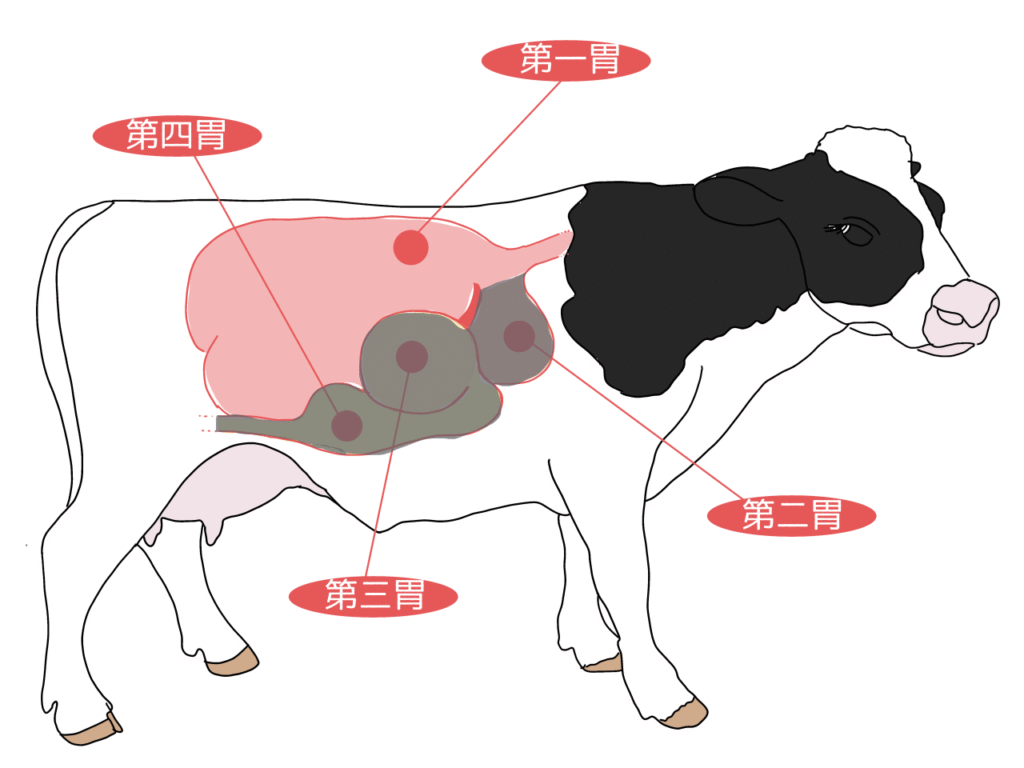

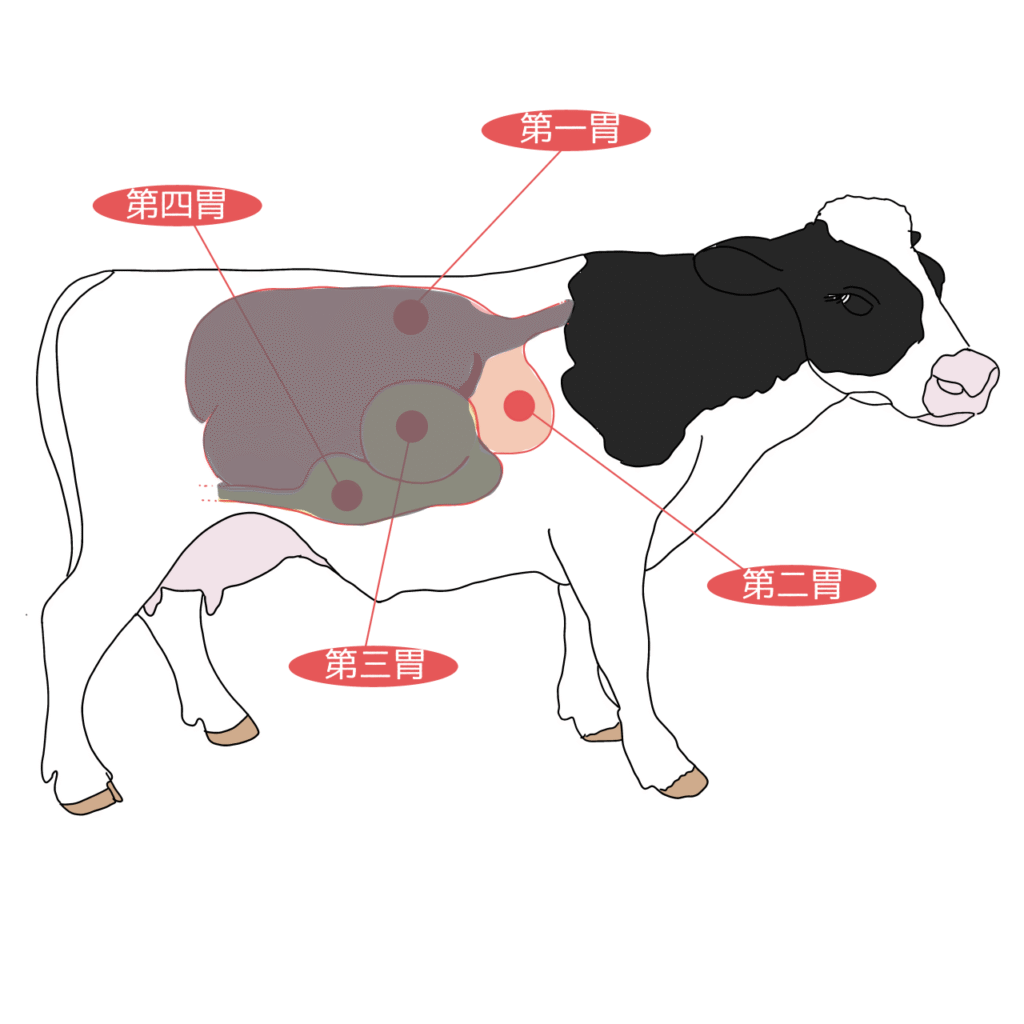

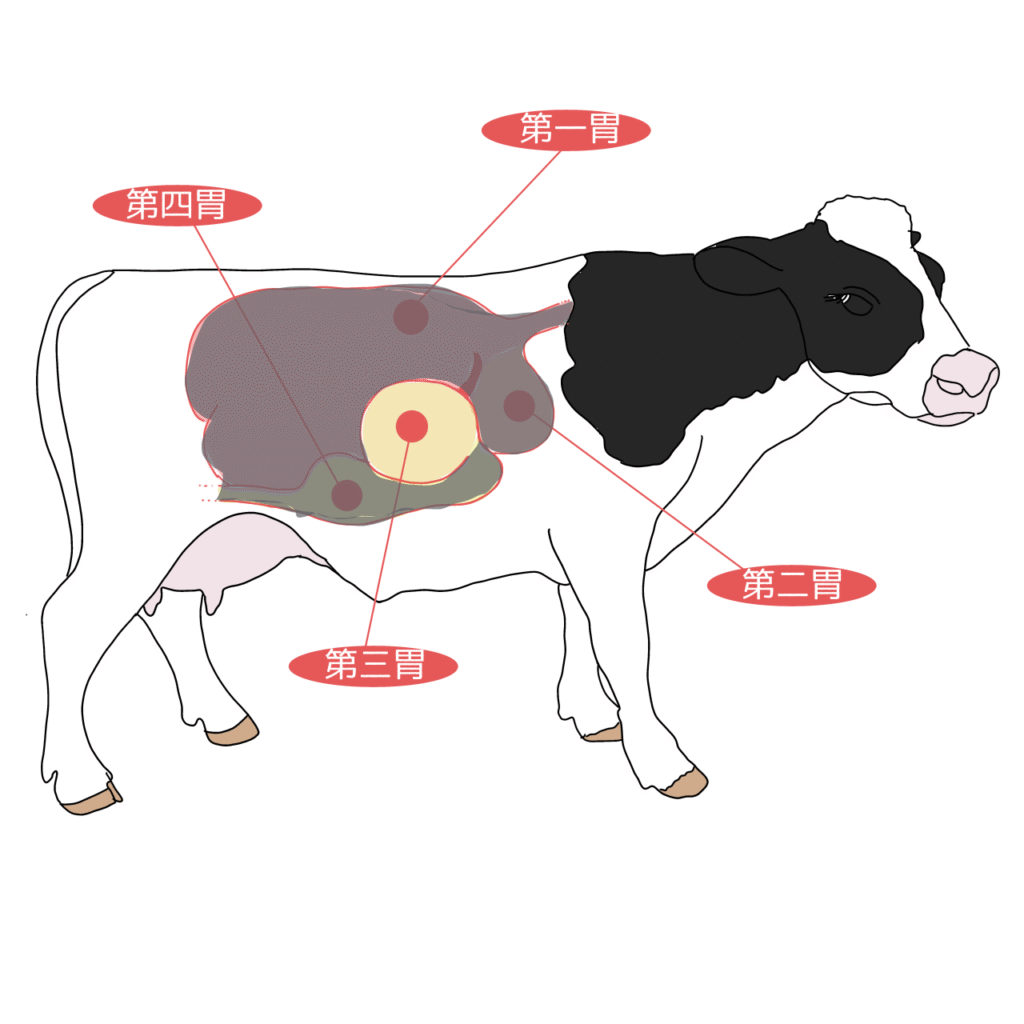

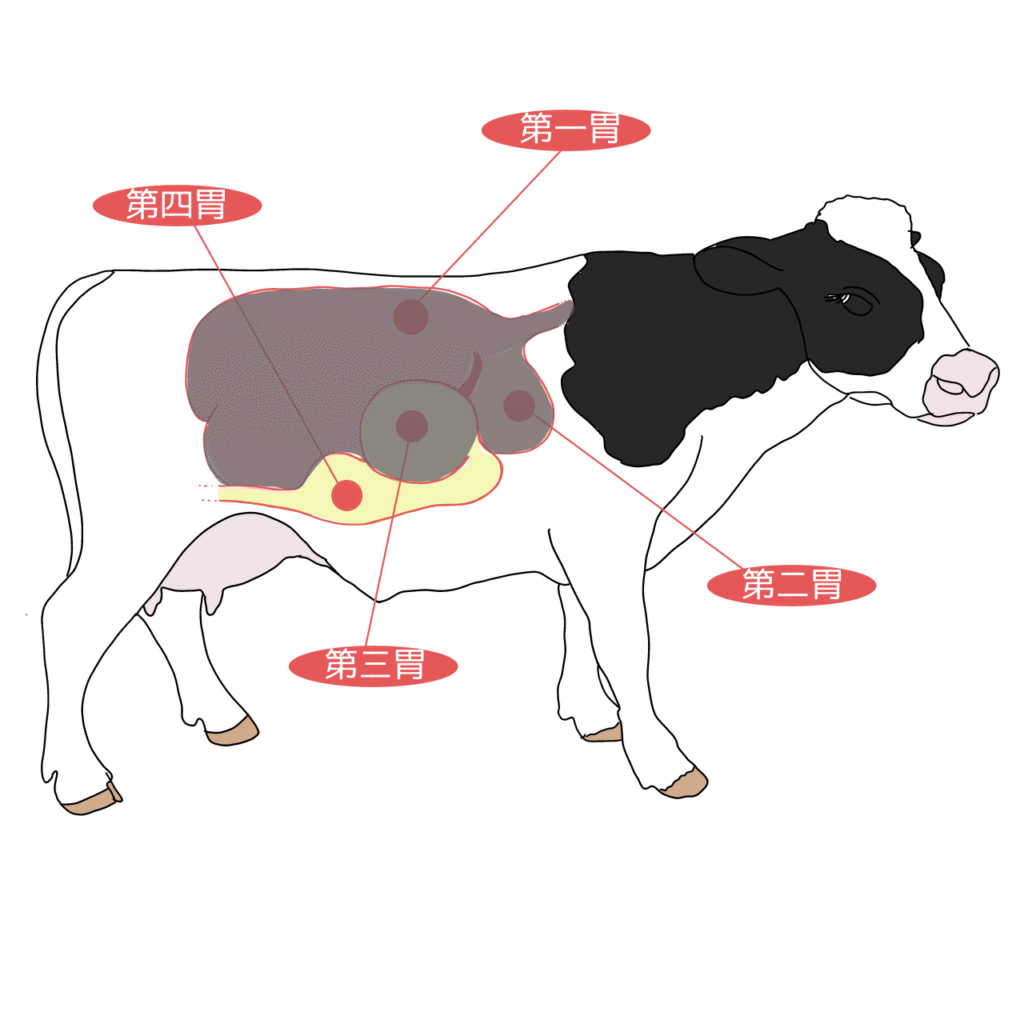

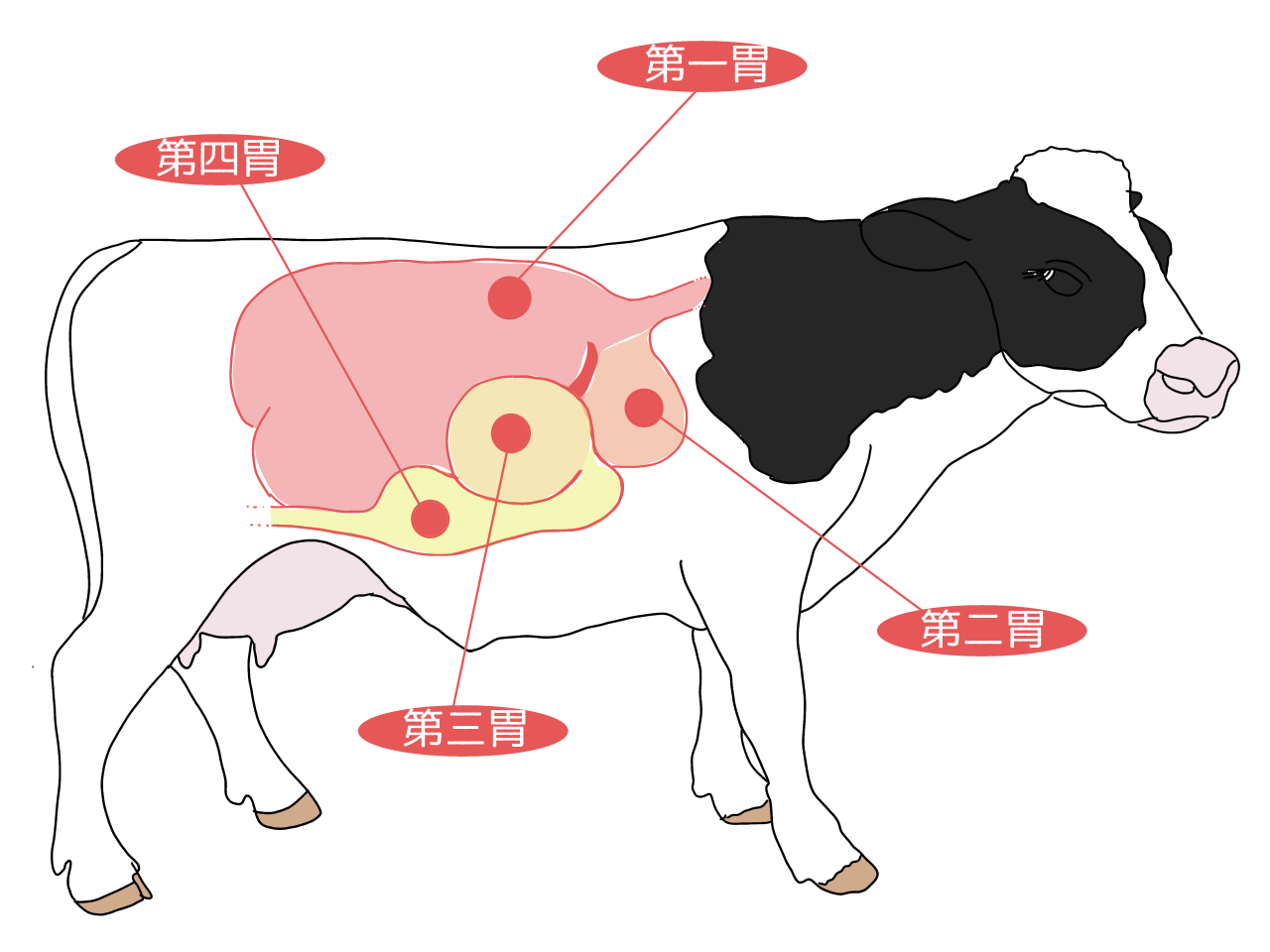

牛の4つの胃

第一胃(ルーメン):大きな発酵タンク。草を発酵させて分解する

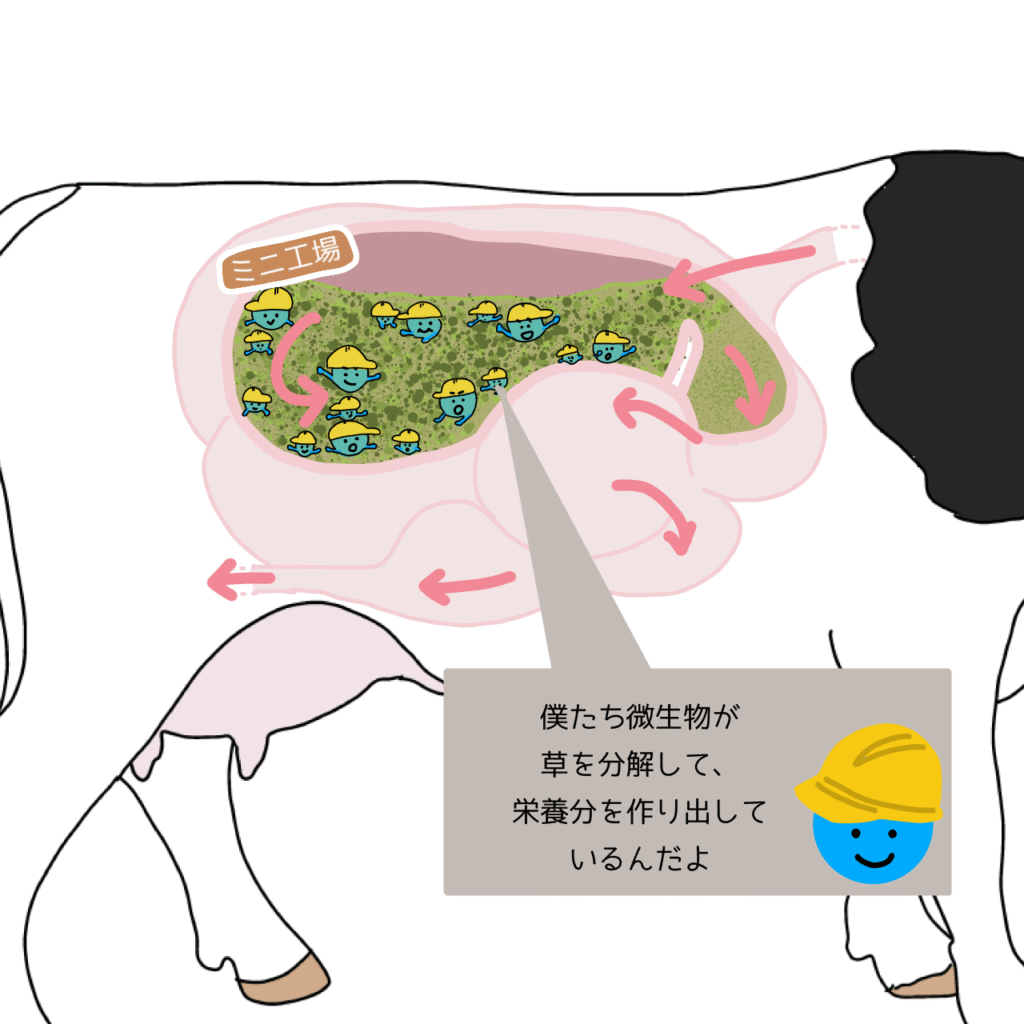

4つの胃のなかで一番大きな胃で、胃全体の80%を占めています。その大きさはなんと成牛で約200Lと言われています。人間の胃のように消化酵素が分泌されるわけではなく、ルーメン内に存在する微生物が飼料を分解しています。

この微生物たちが繊維質の消化を担当し、エネルギー源となる揮発性脂肪酸(VFA)を生成します。この飼料の分解の過程でメタンガスが生成され、ゲップとして体外に排出されます。ルーメンの中は微生物の活動によって酸性に傾きますが、牛の唾液に含まれる重炭酸ナトリウムがp Hをアルカリ性に保つことで、バランスを保っています。

しかし、飼料の組成や給与方法によっては、ルーメンが酸性に傾き、ルーメンのバランスが傾くことがあります。この状態をルーメンアシドーシスといい、牛の体調不良や他の疾病を招く危険性があります。

第二胃:異物チェック&反芻

構造が蜂の巣に似ていることから「ハチノス」とも呼ばれます。この第二胃は反芻を助ける重要な役割を持っています。第一胃では消化しにくい食物や発酵や分解が済んだ食物を食道や口まで押し戻し、噛み砕いたのちに第三胃に送る働きがあります。

反芻をすることによって食物の消化吸収効率がアップします。

第三胃:水分の調整

第三胃は葉状胃、センマイ(千枚)と呼ばれています。第三胃では水分や養分の吸収が行われます。ひだ状の組織が何重にも重なった構造をしており、このひだで消化済みの食物とまだそうで無いものを選別しています。

第四胃:人間の「胃」みたいな消化器官

人間の胃に最も近い働きをしているのが第四胃です。牛の胃のなかで唯一の胃液を分泌する胃で、最終的な消化吸収を担っています。

一説によると一胃から三胃までを食道の一環という学者もいます。

牛肉としてはギアラ、アボミとして知られています。

どうして草だけで大きくなれるの?

草などの植物の細胞には細胞壁と呼ばれる硬い壁があります。この壁をセルロースと呼びます。セルロースはグルコース(炭水化物)が連なったもので、ヒトはこれを分解する酵素を持っていないため、活用できません。猫や犬などのペットを飼っている人は、ペットが道端の草を食べて、そのままウンチに出てくるのを見たことがある人もいるのでは無いでしょうか?それはその動物たちに草を消化する力が無いためです。

しかし、牛は違います。先述した通り、牛の胃の中には微生物がたくさんいます。この微生物が草の“セルロース”を分解し栄養分に変換する力を持っています。そのため牛は草から栄養を作り出すことができます。しかし、微生物たちだけで草を分解するのは大変なので、牛は“反芻”によって草を何度も何度も噛み砕き、微生物がより分解しやすくなるように助けています。

こうした消化吸収のメカニズムによって、牛は草から栄養を作り出すことができます。牛のように反芻によって栄養分を作り出す生き物を反芻動物といい、他にもヒツジ、キリン、シカなども該当します。

つまり、簡単に言うと、牛は草を“発酵させて分解する「ミニ工場」”を体の中に持っているんです!

次回予告

次回は、牛乳がどのように作られるのか、ミルクの秘密を紹介します。

牛乳ができるまでの過程を追いかけ、乳搾りの方法も紹介するので、お楽しみに!

コメント