みなさま! TK-Lab.Ambition代表 安藤達哉です。先日、双子難産への対応をさせていただきました。

考えてみるとこれまで幾度となく難産整復を乗り越えてきましたが、やはりこれには基本がとても大切です。

今回は、実際の手技も織り交ぜながら技術の積み重ねについてお話を進めてみます。

一体どうなっているんだろう…

「先生!なんだか脚が3本出てるんだわ! 早くなんとかして」

こんな電話で真夜中に診療へ出かけた事が何度あった事でしょう。診療車のエンジンをかけ、雪を降ろし、寝ぼけた頭をシャキッとさせながら目的の農家さんへ車を走らせます。

ここで大切なのは落ち着く事です。難産整復で一番大切なのは正確な状況把握です。胎子の生死や姿勢・胎子の数・奇形はあるか…。母牛起立状態、陣痛の有無、そもそも分娩自体は正常に進んでいるのか。確認するべきポイントは複数ありますがこれを瞬時に把握しなければなりません。子宮が捻れているのならまずは捻転整復からスタートです。

産道に手を入れた瞬間世界が拡がります。

前脚・後脚? 上向き・下向き…

子宮捻転は無く、陣痛もあり、母牛も起立出来る。この条件は悪くありません。写真のケースでは産道から胎子の脚が2本出ているのが見えていますが破水はまだしていません。蹄底は下方向を向いていますがこの脚が前それとも後脚かが大切です。前脚なら頭位上胎向(簡単にいうと正常な位置関係)、後脚であれば胎子は上を(お腹を上にしている)向いている-状況としては改善が必要な向きです。

大切なのは落ち着くこと!慎重に解剖学を思い出します。胎子の頭部と背中の位置把握が難産介助の第一歩です。

臨床獣医療も基礎の積み重ね…

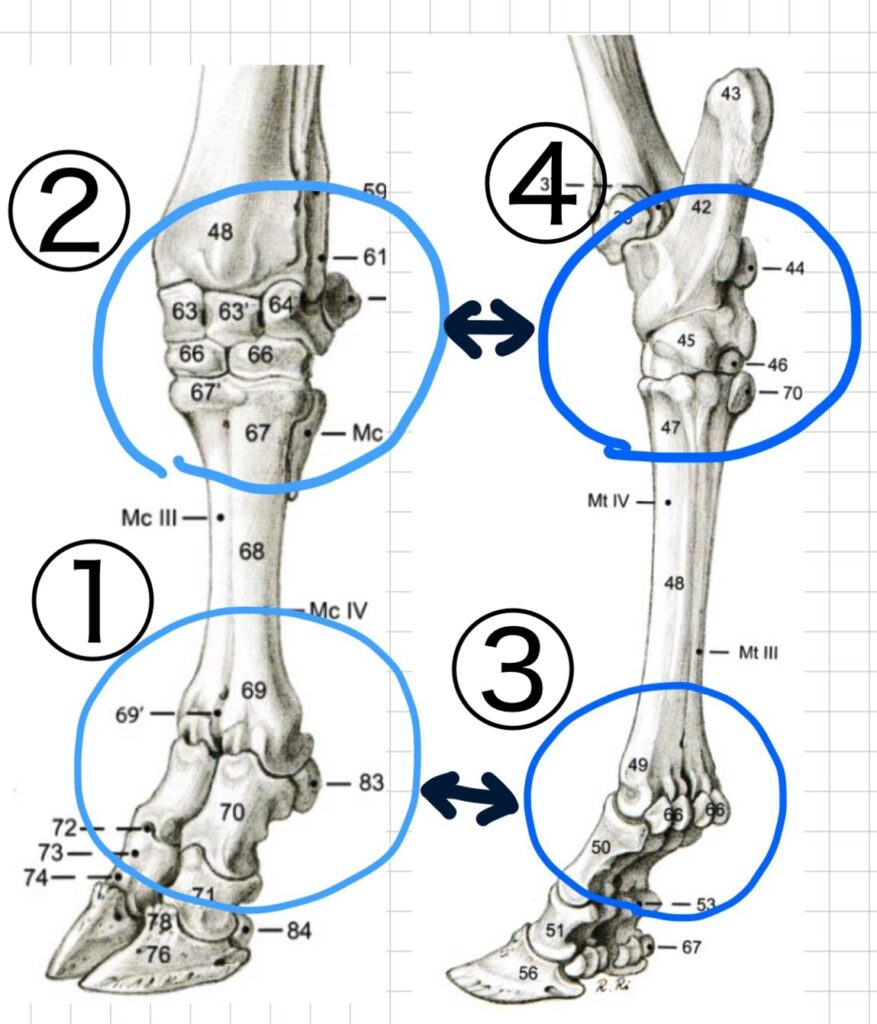

解剖の教科書から特徴を抜粋してみます。図は左に前脚そして右に後脚です。

前脚

①は中手指節関節(ちゅうしゅしせつかんせつ)、②は手根関節(しゅこんかんせつ)と呼ばれます。ヒトで言うなら①は拳頭の部分であり②は手首にあたります。

後脚

③は中足趾節関節(ちゅうそくしせつかんせつ)④は足根関節(そっこんかんせつ)となります。④は私たちの踵の関節ですが、この各関節の動く向きが大切なのです。

①も③も凸に屈曲します。しかし②が凸なのに対し④は凹に曲がります。前脚と後脚で、この連続する二つの関節の動く方向が逆になる事は獣医学の基礎解剖学でみっちり勉強するのですが、いざ狭く乾いた産道の中、まして可視化できない触診でかつ陣痛が強くどんどん押されてくる様な場面、挙句には確認する脚が4本あったりすると…正確な把握は言葉で言うよりずっと難しいのです。これをお読みになったベテラン獣医師の皆さんでも誤認識で「ヒヤリ…」とした事は一度や2度では無い筈です!私は勿論あります💦

では、今回の双子の娩出後に並んでもらった画像をご覧いただきます。

双子の脚を比較する…

この画像は、産道の中へ進んできた状態を解りやすい様にしたものです。上が最初に産道へ進んだ子牛の脚で、下はその後に出てきた子牛の脚です。もうおわかりの様に、一つ目の子牛は頭位上胎向(頭部前肢から進入し背中が上)であり、二つ目の子牛は尾位上胎向(尾部後肢から侵入し背中が上)です。

こうやって並べて可視化観察しさらに手で関節の曲がり方を把握するとよく分かりますが、狭い産道の中での確認作業はけして簡単ではありません。その為にも、助産が終わったその度にもう一度自分の施術を確認するちょっとの時間は、きっと次に訪れる超難産整復を助けてくれます。

生命の誕生は神秘…

こうして新しい生命が誕生します。私たちの手技が適切でない事で生きて誕生する事が出来ないとしたら・・・そう考えると、あらためて自分の選んだ仕事に意義を感じます。日々基本に忠実に、何年経っても守りたいはじめの一歩です。

この様に、生命の誕生はとても素敵な出来事です。これに深く関わる事ができる私たち生産動物臨床獣医師も素敵な仕事だと思っています。そして生命の仕組みは神秘的です。

生まれてくる新しい生命の神秘の一つを記してこのブログを最後にします。

写真は生まれたての子牛とその蹄(つめ)です。このつめはどこかふっくらしていますが、これは「蹄餅」と呼ばれている軟骨の様な触り心地のプニュプニュが付いているからです。私が知る限り、馬・キリン・鹿にもあるそうです。赤ちゃんがこの蹄餅をもつ動物種はきっと他にもいると思います。この餅っぽい部分は赤ちゃんが元気に起立し歩き回ると擦れてすぐに剥げ取れるので、よほど生産者に近い距離感でないと直に触れることはないでしょうし知らない方も多いと思います。ちょっと力ずくで新鮮な蹄餅を剥がしたのがこの写真です。大丈夫、痛くないです!この下に蹄の底があります。

この蹄餅は、胎子が母親の産道などを傷つけない様に神様がプレゼントした?ものだと大学時代に教わりました。私も学生にそう教えてきましたが、残念ながら私の近くにいた学生皆がこの神秘に遭遇できたわけではありません。難産を経験する、双子に遭遇する、子宮捻転を触知する。何事も一つひとつの経験が積み重なって技術の深みとなります。ベテラン獣医師の強みは、なによりこの時間を過ごしてきた年月言い換えると「経験という技術」です。

今回も、御読みいただきありがとうございました。生命の育みの中から素敵な事例をお伝えできる様日々頑張ります。

コメント