皆さんこんにちは!獣医師の渡邉です。

先日4月4日は、前職からお世話になっている酪農家さんで、TK-Lab.Ambitionチーム3人では初となる定期繁殖検診を行いました。

本日の記事では、その日に撮った写真とともに、私たちの繁殖治療において基本となる考え方をお伝えしていきたいと思います。

定期検診で対応する内容は、「妊娠鑑定」「フレッシュチェック」「繁殖障害の治療」に分けられます。今回はそのうち、妊娠鑑定と繁殖障害の治療について、私たちの基本的な考え方を共有させていただきたいと思います。

①妊娠鑑定について

私たちは、妊娠鑑定の際は必ず超音波検査を行います。1回目の妊娠鑑定の対象となる授精後日数は、早いもので26日〜遅くても40日前後です。

なぜ「1回目の」妊娠鑑定と表現したかというと、私たちの妊娠鑑定では胎子の心拍が画像上で確認できない限りは妊娠+であるとは判断しないことにしているため、1回の妊娠鑑定では”妊娠+” “妊娠−“と言い切らない場合が多々あるからです。どんな場合かというと…

1)「黄体があり、胎水も映るが胎子が映せない」と言う場合

→”妊娠+−”とし、1週間後に再妊娠鑑定をすることにしています。黄体・胎水の両方が確認できても胎子が映らなかった場合、流産中~流産後である場合が珍しくないからです。

2)「胎水は映らないが、授精後日数が26日〜35日前後と比較的早期で、かつ優位な黄体が存在する」と言う場合

→”妊娠−+”とし、こちらも1週間後に再妊娠鑑定をすることにしています。1週間後には胎水と胎子が見えるようになり妊娠+に転じることも稀にあるため、早い段階で妊娠−と確定してPGF2αを投与することはリスクが大きいからです。

②繁殖障害治療について

繁殖障害のほとんどの稟告は、「発情がこない」という内容です。

では、発情を誘起するための、獣医師にとって最も一般的で確実な方法はというと…?

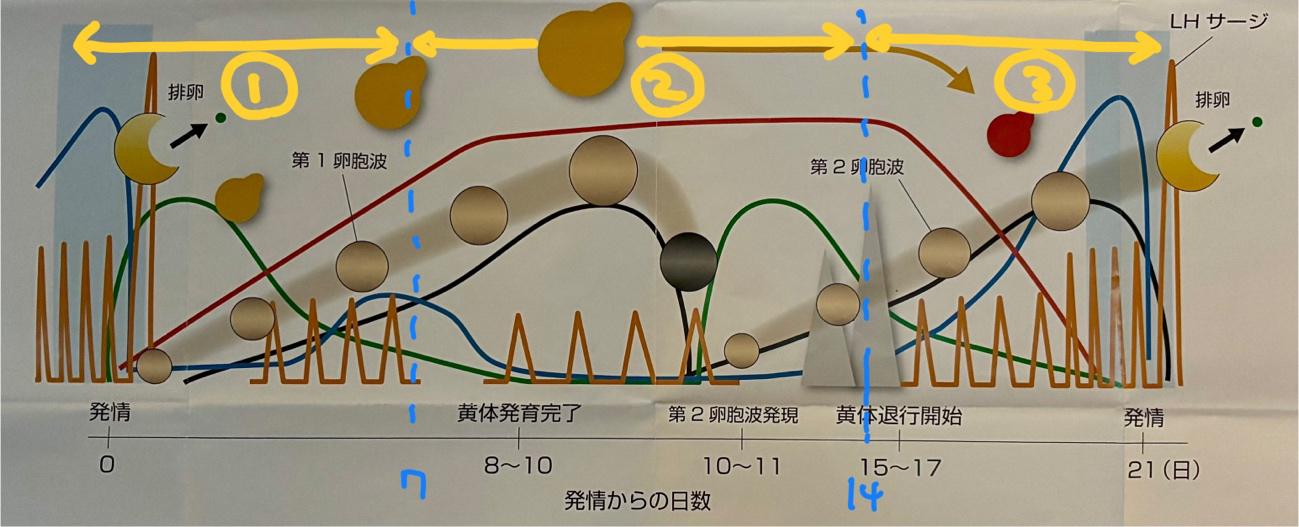

皆さんご存知の通り、「開花期黄体が存在する(画像中②の時期)牛にPGF2α製剤を投与し、72時間後の発情を誘起する」ことです。

私たちはこれをベースとして、発情がこない牛に直腸検査をした際、場合に応じてどのように対応するかを下の画像(ゾエティスさんの資料から拝借しました)とともにご説明します。

1)開花期黄体(画像中②の時期)がある場合

→PGF2αを投与します。

2)初期の黄体(画像中①の時期)がある場合

→3日後に再診し、開花期黄体(②)へと発育した場合はPGF2αを投与します。

3)退行中の黄体+優位になりそうな大きさの卵胞がある場合(画像中③の時期)

→発情が近いことを表すため、処置はせず、数日間農家さんに注意深く観察していただきます。

4)退行黄体があるorはっきりとした黄体がなく、大きさ問わず卵胞のみが存在する場合(=卵巣静止、排卵障害)

→GnRH製剤で排卵誘起(①へとリセット)、1週間後に再診し、開花期黄体(②)へと成長していた場合はPGF2αを投与します。

このように、3)の方法を除いては、開花期黄体がある②の状態へと誘導することがキーポイントであり、いたってシンプルな考え方であることがわかります。

もちろんこの方法でもうまくいかない難儀な症例もありますが、大半の繁殖治療はこの理論で進めていきます。

一度この流れを掴めば、定期検診+1週間後再診を組み合わせることで、できるだけシンプルに対応していくことができます。獣医師にとっても牛の身体にとっても、余分な負担なくやさしい方法だと私は感じています。

今回もお読みくださりありがとうございました!

コメント